- 陶器と磁器の違いについて

やきものの種類

やきもののことを陶磁器と呼びますが大きく”陶器”と”磁器”の2種類に分けることができます。

見た目で区別することは容易ではないですが、陶器と磁器では性質が異なります。

陶磁器の特徴

陶器と磁器の違いに触れる前に共通して言える特徴を説明します。

耐熱温度が高い

陶磁器は約1200~1300度で焼成しているため、耐熱温度もそのくらいあると考えて良いと思います。

そのため基本的には電子レンジや食洗器、オーブンでの使用は可能です。

ただし、金や銀の装飾のついた陶磁器は電子レンジの使用はできません。

電子レンジのマイクロ波により金や銀から火花がでるためです。

また、上絵付けと呼ばれる焼成後に絵付けされた陶磁器も急激な温度変化により剥離してしまう可能性があるため上記機器の使用は避けるべきです。

あらかじめ使用可否は作成者に確認することをおすすめします。

衝撃に弱い

説明するまでもないかもしれませんが、陶磁器は衝撃に弱くもろいです。

そのため落としてしまうと割れてしまいます。

吸水性がある

陶磁器は吸水性があるため、見た目ではわかりませんが内部に水が染み込みます。

そのため、油などが染み込むと匂いやシミの原因となります。

大切な陶磁器をより長く使用するためには、洗い物の際は油ものと一緒にならないように注意すべきといえるでしょう。

また耐熱の項目で触れませんでしたが、陶磁器の内部に水が染み込んだ状態で電子レンジに使用すると、内部の水が膨張し陶器が割れることがあります。

使用期間が長い、大切にしたい陶磁器は電子レンジであまり使用はしないことをおすすめします。

- レンジやオーブンに陶磁器を入れる際は自己責任

- 使用する前はしっかり乾燥させた状態の物を使用する

陶器とは

陶器は陶土が主な原料となっております。

陶土は粘り気のある土のことで、大まかに鉱石50%、粘土50%を含んでいます。

この陶土を約700~800度で焼いたものに(素焼き)、釉薬(ゆうやく、釉)をかけて約1200~1300度で再度焼いたものを陶器と呼んでおります。

特徴としては、熱伝導率が低いため熱しにくく、冷めやすいです。

コップであれば熱い飲み物を入れてもコップが熱くなりにくいため、そういった用途に向いています。

また陶磁器の特徴として”吸水性がある”と記載しましたが、近年釉薬の改良により吸水性はだいぶ低くなっております。

ただし、全く吸わない訳ではないのでやはり使用には注意が必要です。

磁器

磁器は陶石が主な原料となっております。

陶石は大まかに鉱石70%、粘土30%を含んでいます。

磁器も陶器同様に、素焼きしたものに釉薬をかけてさらに焼成しますが、約1300度以上と陶器より高い温度で焼成しています。

陶石に含まれる成分の中に珪石と呼ばれるガラス質の多い石を多く含んでいるため、素地はガラス化されます。

結果として、陶器に対して丈夫で、吸水性が低くなります。

使い勝手が良いため量販店で購入できる陶磁器の食器として多く普及されています。

陶器か磁器が見分ける方法として、下記のようにあります。

・爪で軽く弾いて音を確認する → 高音であれば磁器?

・強い光に透かして見る → ガラス質であると若干透けて見える

▲陶器の急須

白化粧により白色を着色 素地は黒色

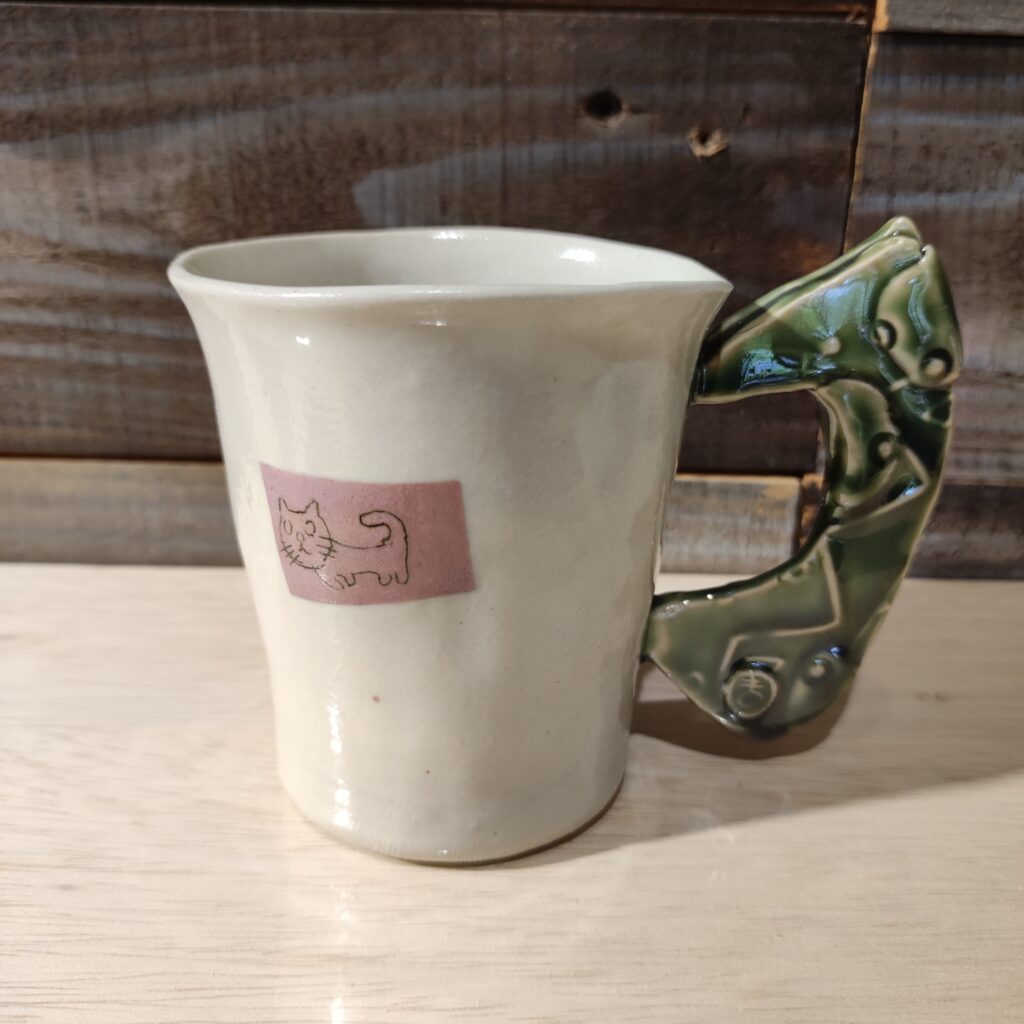

▲磁器のマグカップ

素地も白色なのが特徴

※正確には半磁器

土器と炻器(せっき)

陶磁器は陶器と磁器に分けられると記載しましたが、広く分けると”土器”と”せっ器”にも分けることができます。ここでは軽く触れます。

土器

陶土を約700~800度で焼成したもの。(素焼きしたもの。)

吸水性が高く陶磁器に対してさらに衝撃に弱い。身近なものでは植木鉢など。

炻器(せっき)

陶土に釉薬をかけず約1200~1300度で焼成したもの。

一般的には吸水性はないと言われています。身近なものではタイルなど。

▼その他陶芸に関する記事はここから

コメント